なぜ、海洋プラスチックスは発生するのだろうか

海洋ごみの7~8割は陸由来であり、その多くは河川から流出するといわれる。

その原因解明のために、日本コカ・コーラと日本財団が共同で調査を行った。

海洋ごみの発生メカニズムを解明し、企業や自治体による効果的な施策の策定とペットボトルをはじめとするプラスチック資源の循環利用促進等を目的としています。(出所:日本コカ・コーラニュースリリース)

その原因とは

「どこに」、「どんな」、「どれくらいごみがあるか」という【ごみの総量把握】ではなく、「どこから」、「なぜごみが発生するか」の【ごみの発生源把握】をする手法で共同調査が行われたという。

ポイ捨て 別の要因が判明~“モラルの問題”だけではなかった陸から川へとごみが流れ出るメカニズム~|ソーシャルイノベーションニュース

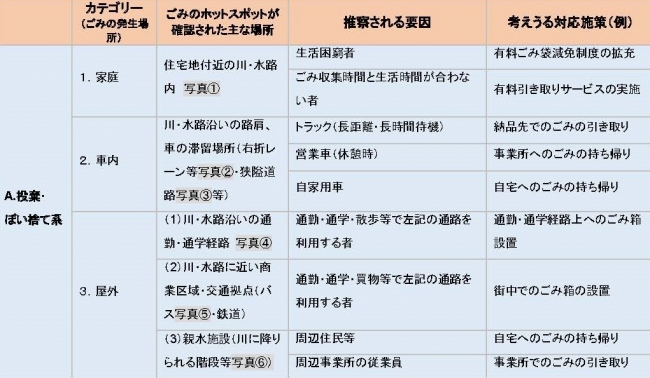

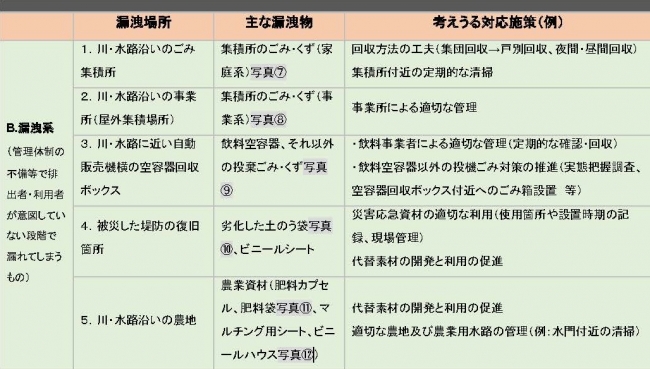

発生原因は大きく

「投棄・ぽい捨て系」「漏洩系」の2つに大別されました。

さらに細分化してパターンごとに分け、考えうる対応施策をまとめました。

調査実施エリアのうち、境川流域については「投棄・ぽい捨て系」「漏洩系」の割合が約10:1。

「従来は“モラルの問題”と一括りにされることが多かった投棄・ぽい捨て行為ですが、社会的な問題や産業構造等が要因でごみを投棄・ぽい捨てせざるを得ない状況も発生していることが明らかになった」とコカ・コーラは発表した。

また、この調査結果に合わせ、「今後の取り組み」を以下のように公表している。

日本財団の今後の取り組み

1.現行制度に対する問題提起と提言

海洋ごみ対策と資源循環システム構築を実施するため、現行制度に対する問題提起と提言をしていきます。

2.広域エリアでの調査・施策策定

地域の実態を正確に把握し、各種施策を策定する前段階として、今回の調査で用いた「ごみの発生源把握(どこから・なぜごみが発生しているか)」を重視した調査・分析手法を当該エリアで集中的に実施。関係ステークホルダーを明らかにし、自治体と連携した施策作りに取り組みます。

3.サーキュラーエコノミーを目指したバリューチェーンのモデル構築

サーキュラーエコノミー実現を目指し、メーカーや小売等バリューチェーンを構成する一連の企業と連携した製品・販売手法の開発を促進します。

4. 海と日本プロジェクトを通じた啓発活動

日本コカ・コーラ株式会社の取り組み

飲料空容器の「漏洩」が発生していることが確認された自動販売機横の空容器回収ボックスからの漏洩対策については、コカ·コーラシステムとしても最優先で取り組みます。日本コカ·コーラは、独自開発した調査アプリを活用し、定常的に漏洩の発生している空容器回収ボックスを特定のうえ、河川に近い(目安として10m圏内)回収ボックスより優先的に、増設や回収頻度の向上などの対策を講じます。

調査対象の自動販売機はコカ·コーラシステムのものに限らず、今後必要に応じて他社へのデータ提供や、対策の呼びかけを検討します。また一方で、今回の調査では自動販売機脇の空容器回収ボックスの漏洩と、河川で見つかる飲料空容器との相関を見出すまでには至らなかったため、今後さらなる調査を実施していきます。

まとめ

ペットボトルの全廃を訴え、仮にそれが実現されることになるにしても、それまでには長い時間がかかるとみる方が現実的だ。それまでに何もしなければ、いつまでたっても海洋ごみの問題は解決しない。

今回の調査は最初の一歩として、貴重な結果公表になったのではないであろうか。また、この調査が、日本財団と日本コカ・コーラのパートナーシップで行われ、SDGsが求める目標17の実践であったように思う。

父は生前、家庭菜園を趣味にしていた。その畑にはたくさんの遺品があった。それを片付けるため、一時畑の片隅に、その遺品を集めて保管していた。今にして思えば、そこからプラごみが漏洩してかもしれないと思う。

畑の近くに田んぼがあり、その田んぼは用水路につながり、その先に川があり、海につながっている。そして、その海は世界とつながっている。

「参考文書」

「陸域から河川への廃棄物流出メカニズムの共同調査」調査結果を報告(日本コカ・コーラ)

「関連文書」